先週に続き、千葉大COC+「地域における起業を語る」で話をしてきました。

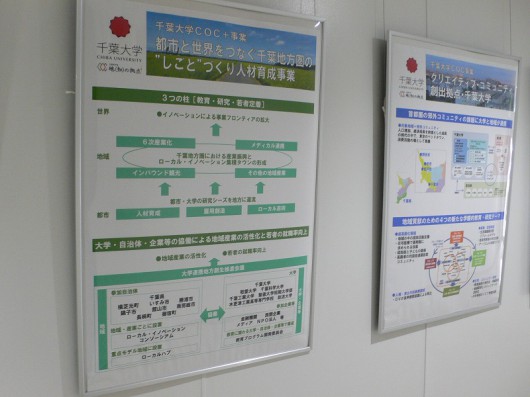

千葉大学は、平成27年度文部科学省

「地(地)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」に採択され

「都市と世界をつなぐ千葉地方圏の”しごと”づくり人材育成事業」に

取り組んでいます。

いラ研もこの事業の協働団体の1つとしてお声がけいただき、

今回、千葉大普遍教育科目「地域における起業を語る」の講義2コマの

ご依頼いただきました。

企業の皆様のあと、2週にわたりNPO法人であるいラ研が担当させていただき、

先週は、いラ研サイトのWEBマスター&編集長、江崎理事が、

情報発信を中心に「地域を編集・メディエートする」と題し講義を行い、

担当された先生や学生さんからも大好評だった様子が、感想や質問から

伝わってきました。

その続きということで・・・

いラ研への関心も高まっており、

また、希望で受講する科目ということもあり、皆さんの熱心な様子

とても伝わってくる中、

私は、「ライフスタイルを重視し多様化する働き方

~食や環境、あらゆる地域資源をいかして~」と題して

いすみ市のことやいラ研の設立経緯、現在の活動内容、

また、メンバーやつながる皆さまの暮らし方・働き方など

お話しさせていただきました。

ですが今回は、いラ研の活動内容の紹介をより詳しくというよりは、

その活動の目的や意識している点、

また活動しているメンバーやつながる皆さま

について話をさせていただきました。

例えば、いラ研の理事や正会員・スタッフさんは、

・地元・Uターン・Iターンなど様々。

・地元やUターンメンバーは、

PTA会長や消防団 なども経験している地域のリーダー 。

・本業なども持ちながら、NPO活動を行っていること

・40代中心に20代から60代まで世代も幅広い。

・女性も多い。

・正会員は、地元メンバーだけでなく、都内や他県にもいる。

・関わり方様々であること など

いろいろあげることができ、

さらに、サポーターさんやイベント出店者さん

地域の共に活動をしている各団体さんなどもいらっしゃいます。

こうした中から、地域での働き方や暮らし方、仕事について

理解を深めていただければと思いました。

そして、地域でのいラ研の活動については、

できることから1つ1つではありますが、空き施設・空き店舗の活用など、

地域の問題解決につながることへのチャレンジや

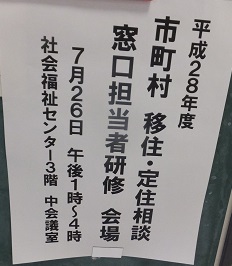

様々な形での中間支援、現在はよろず相談所のような役割もしていること。

そして、イベントやマーケットも開催しますが、単発ではなく、

継続やつながり大切にしており、またそれぞれにテーマや目的があること。

資金がなければ、とにかくみんなで知恵を絞る、得意を活かしあうこと。

などなど、意識し、実行ている点をご紹介し、

活動を続けることで、次の活動が自然と広がっていること。

また、大切なのは、日常であること

日々の活動の中で、信頼関係を築きあげていくことの大切さ

などもお話しさせていただきました。

私の言葉足らずや、お話ししきれていないこともあったと思いますが、

学生さんの感想から、地域に対するイメージや意識の変化のあったことなどが

わかり、さすが、自らこの講義を選んだ学生さんなので、地域への関心度や

意識の高さなども伝わってきました。

よりリアルに知っていただくために、

ぜひ、いすみにも遊びにいらしていただきたいと思いました。

田島先生、2週にわたり、田舎の小さなNPOに

こうした貴重な機会をいただきありがとうございました。

お話をさせていただいた私自身、学生の皆さんから力をいただき、

今後の活動への大きな励みともなりました。

講義をお聞きくださった学生の皆さんありがとうございました。

ぜひ、またお会いできる日を楽しみにしております。

いつでも、いすみにお越し下さい。おまちしております。

(かずえ)